大理巍宝山壁画《松下踏歌图》

大理巍宝山清代道教壁画作为南方丝绸之路上遗存的艺术珍品,以其保存完好、题材广泛、内涵丰富、绘制精良而颇负盛名。古建筑群上的百余幅壁画大多由民间佚名画师创作,反映了清代社会的道教思想、民间信仰、民俗风情,展示了中国西南边疆民族地区道教艺术的独特魅力和美学价值。

一

大理巍宝山清代道教壁画内容丰富,包括道教神仙、民俗生活、清供器物、山水花鸟等传统道教题材,还有彝族等信仰的神灵形象和多民族交流互动的场景。其中,数量最多、规模最大的是各种神仙形象。如青霞宫前殿窗板上绘有:太上老君、玉皇大帝、孙真人、庄周、彭祖、闻令尹、广成子;中殿窗板上绘有:刘海蟾、马成子、葛由、刘女、浮丘伯、东王公、盘古开天、女娲造人、安期生、白石生、李八百、黄如平、东方朔、黄石公。此外还有犁耕图、乐舞图、二十四孝图、太上老君点化细奴逻图、南诏王室图等,将历史的真实与艺术的表达融为一体,生动反映了大理地区的历史文化与社会生活。

例如,作为“洞天福地”的长春洞初建于清康熙五十四年(1715),保留至今的壁画道儒兼有,亦含质朴的少数民族民间生活气息。大殿格板上绘有47幅构图丰满、色彩鲜艳、线条流畅的壁画,有《三皇图》《五老图》《六神图》《六丁六甲图》《雷部枢府图》《执幢仙女图》等。《上朝金阙图》由42块格板组成,描绘近200位道教神仙相互交流的热闹场面。壁画中所绘人物着装各异,表情丰富而生动,或情绪激昂,或安静恬淡;画中辅以狮子、麒麟、凤凰等动物,或飞游翱翔,或奔驰相逐,整体画面呈现出道教飞升之势的意境。大殿格板南侧的《九龙图》描绘一位龙头人身、身穿道服的神仙,为南诏国第一代国王细奴逻的化身,反映了道教信仰和彝族文化的形象创造。

二

大理巍宝山清代道教壁画既继承了传统文人画的精致与内涵,又展现了民间绘画色彩艳丽的特色。作为一种反映特定历史时空下的道教艺术风格,其生成与地理互通互访互传、民族交往交流交融息息相关,是巍宝山地区风物、文化、民族关系的涵化反映,也是一个在潜移默化中逐渐生成与发展的濡化过程。

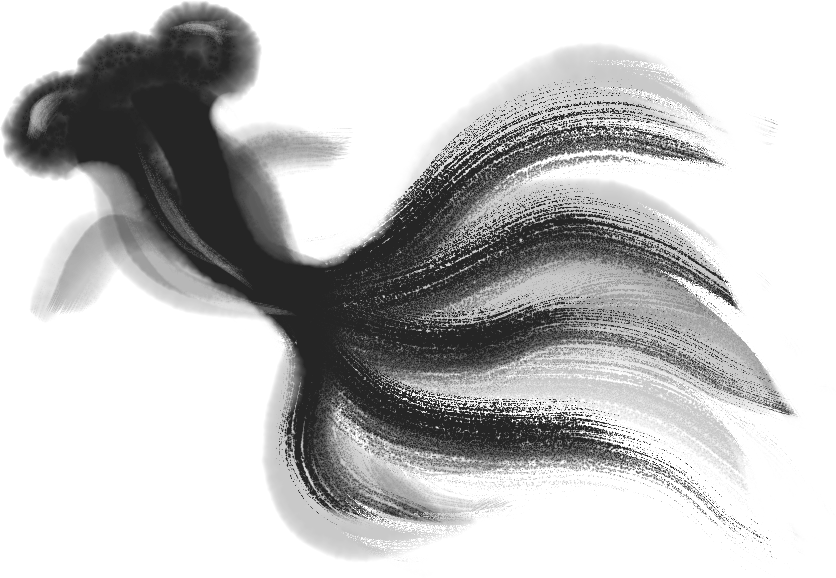

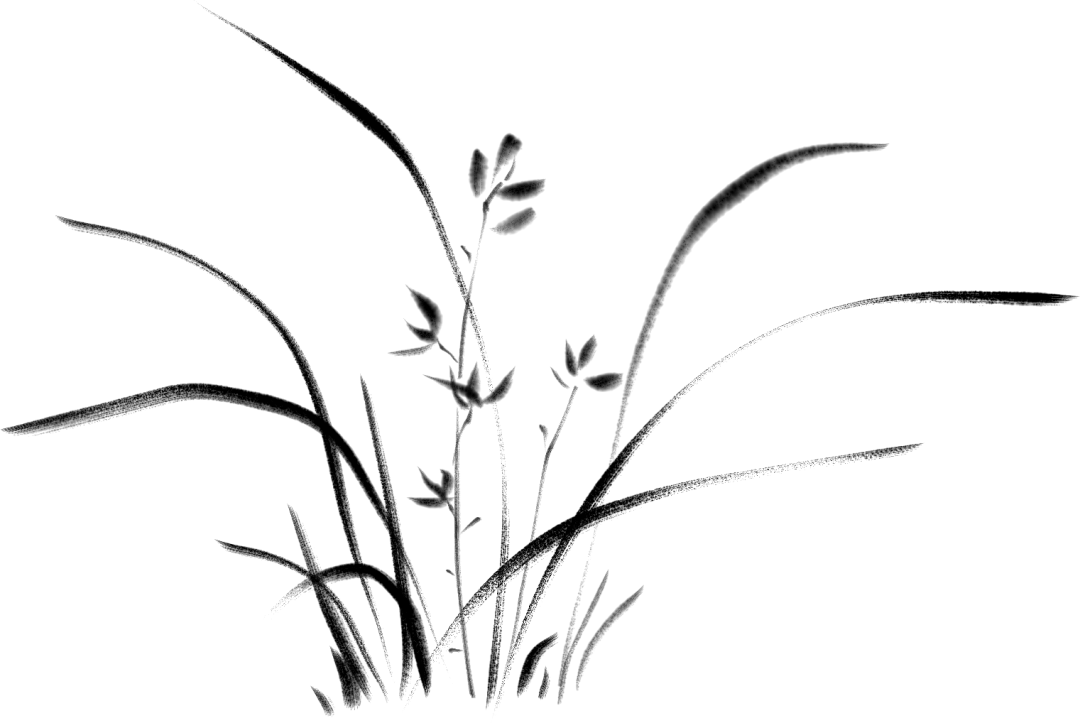

《松下踏歌图》是清乾隆二十四年(1759)绘制在巍宝山文昌宫文龙亭右侧桥墩石灰墙上的一幅歌舞壁画。由于没有史料记载,此画的作者已不可考,一般认为是当时参加修建亭阁的民间画匠所作。尽管《松下踏歌图》经历日晒雨淋和潭水浸泡,下端部分人物图像已模糊不清,却也是最早完整地刻画大理地区彝族、汉族、白族等群众相聚打歌这一传统民俗活动的“舞蹈活化石”。(石裕祖:《彝族踏歌壁画及踏歌述论》)画幅右上方为远山背景;近景部分的左边,从左至右上方斜入一棵粗大苍劲的古松;松下有穿不同民族服饰的34位打歌者,男女相杂,配合默契,围成一圈;圈中1位吹笛者和2位吹笙者为中心,边吹边舞;圈外有3位旁观者,目不转睛,喝彩助兴。《松下踏歌图》现场感强烈,人物姿态各异,表情栩栩如生,位置相邻的打歌男女呈现互动交流之态,富于一种流动的音乐旋律美感。从绘画风格的角度来看,《松下踏歌图》展现了塑造场景真实、圆形构图合理、色彩鲜艳自然、人物灵动自如、兼工带写表现恰当等特点。这体现了较为扎实的绘画技法和高超的创作技能,具有较高的艺术审美价值。

三

在绘制技术上,大理巍宝山清代道教壁画运用了写意、工笔、工兼写等创作手法,形成了壁画造型风格和表现形式的多样化。以古建筑的木板和墙体为主要载体,人物和神仙形象壁画多以浓艳浑厚的纯色为主,线条流畅,造型古朴,具有民间绘画的装饰性特点;大量的淡墨山水、花鸟、器物壁画等,接近专业画家之作,有明清文人画的意境与品位。

玉皇阁通明天宫大殿藻井处有一幅清乾隆十三年(1748)绘制的《水火匡廓图》,是用宽细线条交错勾勒而成的道教文化符号。《水火匡廓图》非单独出现在藻井上,而是与九条用墨色绘制的形态各异的神龙组合构成。在画面结构方面,这些壁画体现了对称均衡和清晰整齐的设计原则,通过图像之间的开合呼应和虚实相生的处理,营造出了流畅和谐、凝心聚魂的整体视觉效果。围绕此图的九条暗色神龙在云端翻腾,神气逼人,彰显着通明天宫的神秘与威严。在香火烟熏藻井上的神龙形态飘忽,仿佛存在超越了物质界的束缚,具有极强的意境与象征性,表现了绘制者高超的艺术功力与宗教情感的融合。这幅藻井处壁画的布局、造型和色彩运用,与栩栩如生的玉皇大帝塑像及大殿装饰建构了道教建筑的美学风格。

大理巍宝山清代道教壁画的艺术风格展现了独特的视觉魅力和深刻的文化意涵,既表现了道教的地方性宗教艺术实践,又表征了民族文化的多元一体认同,隐含着中国传统文化价值和各民族文化的交流互鉴与融合,成为中国西南边疆地区壁画艺术中的珍贵遗产。

[作者为云南艺术学院美术学院副教授。本文为云南省哲学社会科学艺术科学规划项目“文化共同体视域下云南巍宝山多民族壁画研究”(A2022YM10)阶段性成果]

大理巍宝山壁画《松下踏歌图》

大理巍宝山清代道教壁画作为南方丝绸之路上遗存的艺术珍品,以其保存完好、题材广泛、内涵丰富、绘制精良而颇负盛名。古建筑群上的百余幅壁画大多由民间佚名画师创作,反映了清代社会的道教思想、民间信仰、民俗风情,展示了中国西南边疆民族地区道教艺术的独特魅力和美学价值。

一

大理巍宝山清代道教壁画内容丰富,包括道教神仙、民俗生活、清供器物、山水花鸟等传统道教题材,还有彝族等信仰的神灵形象和多民族交流互动的场景。其中,数量最多、规模最大的是各种神仙形象。如青霞宫前殿窗板上绘有:太上老君、玉皇大帝、孙真人、庄周、彭祖、闻令尹、广成子;中殿窗板上绘有:刘海蟾、马成子、葛由、刘女、浮丘伯、东王公、盘古开天、女娲造人、安期生、白石生、李八百、黄如平、东方朔、黄石公。此外还有犁耕图、乐舞图、二十四孝图、太上老君点化细奴逻图、南诏王室图等,将历史的真实与艺术的表达融为一体,生动反映了大理地区的历史文化与社会生活。

例如,作为“洞天福地”的长春洞初建于清康熙五十四年(1715),保留至今的壁画道儒兼有,亦含质朴的少数民族民间生活气息。大殿格板上绘有47幅构图丰满、色彩鲜艳、线条流畅的壁画,有《三皇图》《五老图》《六神图》《六丁六甲图》《雷部枢府图》《执幢仙女图》等。《上朝金阙图》由42块格板组成,描绘近200位道教神仙相互交流的热闹场面。壁画中所绘人物着装各异,表情丰富而生动,或情绪激昂,或安静恬淡;画中辅以狮子、麒麟、凤凰等动物,或飞游翱翔,或奔驰相逐,整体画面呈现出道教飞升之势的意境。大殿格板南侧的《九龙图》描绘一位龙头人身、身穿道服的神仙,为南诏国第一代国王细奴逻的化身,反映了道教信仰和彝族文化的形象创造。

二

大理巍宝山清代道教壁画既继承了传统文人画的精致与内涵,又展现了民间绘画色彩艳丽的特色。作为一种反映特定历史时空下的道教艺术风格,其生成与地理互通互访互传、民族交往交流交融息息相关,是巍宝山地区风物、文化、民族关系的涵化反映,也是一个在潜移默化中逐渐生成与发展的濡化过程。

《松下踏歌图》是清乾隆二十四年(1759)绘制在巍宝山文昌宫文龙亭右侧桥墩石灰墙上的一幅歌舞壁画。由于没有史料记载,此画的作者已不可考,一般认为是当时参加修建亭阁的民间画匠所作。尽管《松下踏歌图》经历日晒雨淋和潭水浸泡,下端部分人物图像已模糊不清,却也是最早完整地刻画大理地区彝族、汉族、白族等群众相聚打歌这一传统民俗活动的“舞蹈活化石”。(石裕祖:《彝族踏歌壁画及踏歌述论》)画幅右上方为远山背景;近景部分的左边,从左至右上方斜入一棵粗大苍劲的古松;松下有穿不同民族服饰的34位打歌者,男女相杂,配合默契,围成一圈;圈中1位吹笛者和2位吹笙者为中心,边吹边舞;圈外有3位旁观者,目不转睛,喝彩助兴。《松下踏歌图》现场感强烈,人物姿态各异,表情栩栩如生,位置相邻的打歌男女呈现互动交流之态,富于一种流动的音乐旋律美感。从绘画风格的角度来看,《松下踏歌图》展现了塑造场景真实、圆形构图合理、色彩鲜艳自然、人物灵动自如、兼工带写表现恰当等特点。这体现了较为扎实的绘画技法和高超的创作技能,具有较高的艺术审美价值。

三

在绘制技术上,大理巍宝山清代道教壁画运用了写意、工笔、工兼写等创作手法,形成了壁画造型风格和表现形式的多样化。以古建筑的木板和墙体为主要载体,人物和神仙形象壁画多以浓艳浑厚的纯色为主,线条流畅,造型古朴,具有民间绘画的装饰性特点;大量的淡墨山水、花鸟、器物壁画等,接近专业画家之作,有明清文人画的意境与品位。

玉皇阁通明天宫大殿藻井处有一幅清乾隆十三年(1748)绘制的《水火匡廓图》,是用宽细线条交错勾勒而成的道教文化符号。《水火匡廓图》非单独出现在藻井上,而是与九条用墨色绘制的形态各异的神龙组合构成。在画面结构方面,这些壁画体现了对称均衡和清晰整齐的设计原则,通过图像之间的开合呼应和虚实相生的处理,营造出了流畅和谐、凝心聚魂的整体视觉效果。围绕此图的九条暗色神龙在云端翻腾,神气逼人,彰显着通明天宫的神秘与威严。在香火烟熏藻井上的神龙形态飘忽,仿佛存在超越了物质界的束缚,具有极强的意境与象征性,表现了绘制者高超的艺术功力与宗教情感的融合。这幅藻井处壁画的布局、造型和色彩运用,与栩栩如生的玉皇大帝塑像及大殿装饰建构了道教建筑的美学风格。

大理巍宝山清代道教壁画的艺术风格展现了独特的视觉魅力和深刻的文化意涵,既表现了道教的地方性宗教艺术实践,又表征了民族文化的多元一体认同,隐含着中国传统文化价值和各民族文化的交流互鉴与融合,成为中国西南边疆地区壁画艺术中的珍贵遗产。

[作者为云南艺术学院美术学院副教授。本文为云南省哲学社会科学艺术科学规划项目“文化共同体视域下云南巍宝山多民族壁画研究”(A2022YM10)阶段性成果]

本文原载于《中国宗教》2025年第6期

来源:微言宗教