青词又称“青辞”“清词”“绿章”,是道教斋醮时敬献天神的奏告文书。唐杜佑《通典》最早记载“清词”:“自今以后,每太清宫行礼官,宜改用朝服,兼停祝版,改为清词于纸上。其告献辞及所奏之乐章,朕当别自修撰,仍令所司具仪注闻奏。”1而“青词”一词最早出现于李肇《翰林志》:“凡太清宫道观荐告词文,用青藤纸朱字,谓之青词。”2可见它在唐代正式定名,因用朱字书写于青藤纸上,故称。始专用于太清宫,后发展成为一种具有独立形态的文体。随着道教文学研究的深入,学界对青词亦多有关注,其定名、宗教性质、科仪功能、文学特性等均已有探究,然而青词作为道教文学体类中文学化程度最高的文体之一,以何种面貌逐步进入文坛、文体性质如何演变等问题,还存在开拓空间。3青词文本在文学化进程中表现出的骈体属性使其逐渐被归为骈文一类,这一文体认知的形成对青词和骈文的文体发展均有重要意义。本文试从青词的文学化进程和骈体属性出发,探讨其骈文文体认知的形成及其意义。

道教于唐代成为国教,青词成为皇家斋醮的专用文书,属于道教公牍文书的范畴,具有统一的体例和格式,由翰林学士专门书写。据统计,唐代青词共有240余篇4。白居易的《季冬荐献太清宫词文》、封敖的《祈雨青词》《太清宫祈雪青词》等是现今所见较早的几篇青词,它们遵循着青词的基本格式,用词文雅,内容单一,或赞颂天神,或为国家祈祷,宗教属性十分突出。唐代中后期道教持续兴盛,道士的青词创作成就不俗,如道士杜光庭所作青词多达228通,占据唐代青词总量的绝大多数,内容上也较之前更为丰富,既包括宫廷的祭告祈愿,也包括民间的祈福禳灾、安宅镇土等,使青词走出了国家斋醮仪式,走向民间。这些作品的体例和美文形式也对青词文学性的发展产生了重要的推动作用,一定程度上推进了青词的规范化和系统化。此外,一般文人或与道人结交,或受皇命委托,亦纷纷加入了写作青词的队伍,如沈亚之、李贺、崔致远、陈敬瑄等人将文人习性带入青词写作,文章内容渐趋个性化、抒情化。李贺的《绿章封事为吴道士夜醮作》一文以替杨雄招魂之名,假天帝之手为穷苦读书人喊冤,表达个人心迹,文章的艺术性和审美性得以增强,初步具备了文学特质;张元晏《下元金箓道场青词》的“黄庭碧落,集列对之威仪;绛阕丹台,聚群仙之步武”等句对仗工整,用词考究。这类青词作为官方宗教应用文体所具备的典重雅致等特点经过文人之手变得愈发骈俪华美,这一骈俪特点也得到了时人的广泛认可,在某些语境中时常作为“诗文”的美称而被提及。5

宋代是青词发展的繁盛阶段,国家重神祀、兴礼仪,斋醮活动频繁。明代朱国祯有评:“朝廷以至闾巷,所在盛行”6,可见当时风气。宋代青词共有1400余首,参与创作的有上百人,相较于唐时数量大为增加,应用范围也更为广泛。如真德秀所作青词数量为宋人之最,内容涉及保国安民、祈晴祷雨、节庆感恩、祈福禳灾、入室迁堂等政治文化和日常生活的多个方面;欧阳修、苏轼、黄庭坚、周必大、叶适、秦观等人的青词也基本都能做到博学与文采兼善。文人们对青词掌握熟练之后,开始运用自己的学识、才性和情感,试图突破宗教性质的文体束缚,对青词进行文学性的发挥。例如苏轼的《徐州祈雨青词》以四言、六言为主,间有五言、七言和八言,节奏明快不板滞,文情并茂,文学性质显于宗教性质,与他同为祈雨所作的标准官方宗教应制青词《集禧观开启祈雨道场青词》的典雅恳切相比,多了些文学性的发挥与尝试。 在此过程中,青词的骈俪特点逐渐凸显并为人熟知,被视为青词的固有属性。例如洪迈言及“四六骈俪,于文章家为至浅,然上自朝廷命令、诏册,下而缙绅之间笺书、祝疏,无所不用”7,青词即属他所提到的“祝疏”一类。又如陈振孙《直斋书录解题》卷一八汪藻《浮溪集解题》亦载:“四六偶俪之文,起于齐梁,历隋唐之世,表章、诏诰多用之。”8青词亦在“表章”之列。宋人在大量习写青词的同时,对青词的文体认知也有了长足的进步。以总集中的青词分类为例,在《灵宝领教济度金书》《无上黄箓大斋立成仪》《道门定制》《灵宝玉鉴》《上清灵宝大法》等道教科仪文书总集中,宋人将青词作为道教公牍文书收录在包括奏、牒、榜、告、疏等诸多文体在内的“章表”一类中。大型文章总集《五百家播芳大全文粹》卷七十一至卷七十四皆收“青词”类,并将其分为皇家御用青词和民间青词两类,目下又各自按青词的具体功能加以区分,从官方文书的角度为文人提供了写作参考书。 与总集相比,宋人别集对所收青词的分类更为繁富,也更能体现时人对青词的文体认知。与青词少见于唐人文集不同,宋人文集中对青词的收录十分普遍。他们对青词的分类大概有以下几种情况:一是将青词单列为一类者。如方大琮《铁庵集》、周必大《文忠集》、叶适《水心集》、陆游《渭南文集》等,集中所收青词既包括《为村娘设醮青词》《旧居设醮青词》等题中带有“青词”二字的篇目,也包括《代合肥禳火》《代合肥祈雨》等不带“青词”的篇目。而黄干《勉斋集》、苏籀《双溪集》、王应麟《四明文献集》、刘安节《刘左史文集》等集中均只收有一通青词,亦将其单列为一类。可见青词至迟在宋代正式成为一种具有专门用途和独立形态的文体。二是将青词归入“内制”“制词”一类者。如洪适《盘洲集》、欧阳修《欧阳文忠公集》、苏轼《苏文忠公全集》、王安石《临川集》等,对青词作为官方公牍文书的功能和用途有着较为清晰的认识。三是将青词与“祝文”“上梁文”“祭文”“疏文”“朱表”等列为一类者。如李之仪《姑溪居士集》、刘一止《苕溪集》、沈与求《龟溪集》、真德秀《西山文集》等。四是将青词归入包括祭文、庙文、疏文、论说文等在内的“杂文”“杂著”一类者。如陈渊《默堂集》、李曾伯《可斋续稿》、杨万里《诚斋集》等,认可青词与祭祝文的类同,但对其文体性质的定位尚不够精确。总体看来,在宋人视野里,虽然将青词视为道教公牍文书的文体观念依然存在,但随着青词功能的扩大和创作主体对青词文学性的追求,宋人文集里大量收录青词,青词逐渐与“祝文”“祭文”“疏文”等文体一样,具有了除宗教信仰之外的一般文章学性质。 唐代青词经过文人之手文学性不断增强,逐渐显现的骈俪特色也为时人认可,但尚未出现针对青词的文体归类行为和骈文认知观念。到宋代,随着文人大规模参与创作,青词的骈俪特色进一步彰显并逐渐发展为青词的固有属性,时人文集中青词的收录也大量增加,针对青词的文体归类行为十分普遍,在宋人的文体认知里,青词逐渐跳脱出作为道教公牍文体的宗教属性,更多地是以一般文章学体裁的面貌出现,开始正式进入文学领域。

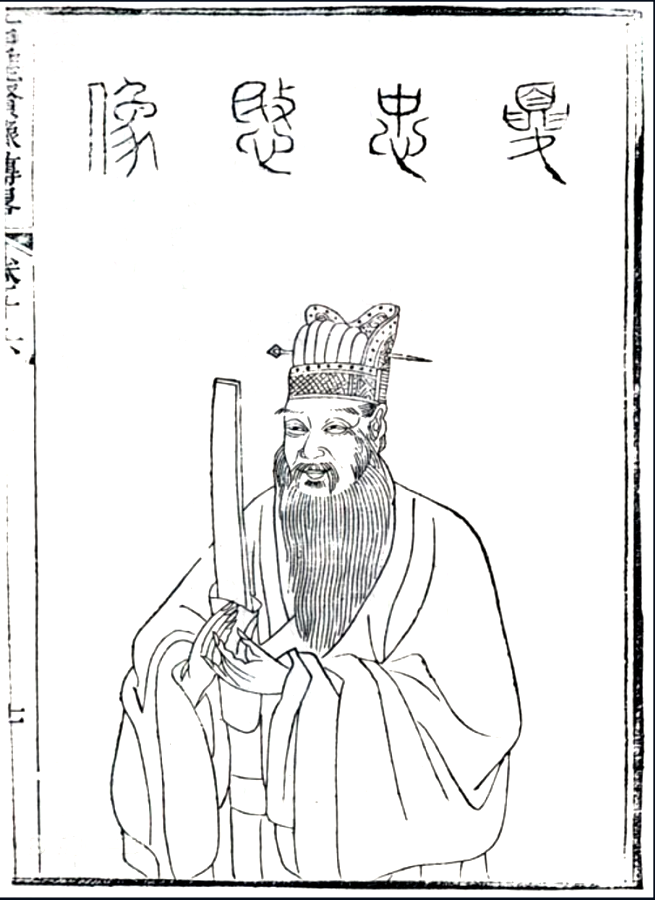

夏言像

夏言《祈岁足民青词》

在宋代,青词实现了从道教公牍文书到一般文章学体裁的文类转变,文学化程度在不断加深,时人对青词的文体认知也逐渐深入,一度被称为“四六金文”,于是在渐显的骈俪属性和普遍的文体归类行为的共同作用下,青词被直接归为骈文一类,实现了文体性质的进一步明确。这一认知过程直观地体现在文集归类和文人评价两个方面,例如陆游的《陆务观先生四六》即设有“青词”一类;叶蕡所辑的《圣宋名贤四六丛珠》卷八十五、八十六均为“青词”;孙觌的《鸿庆居士集》“四六杂文”一类收有《代黄箓青词》《代大醮青词》等六通青词,认可青词以四六结撰文章的特点。谢伋《四六谈麈》有云:“四六经语对经语,史语对史语,诗语对诗语,方妥帖。太祖郊祀,陶谷作赦文,不以‘笾豆有楚’对‘黍稷非馨’,而曰‘笾豆陈有楚之仪,黍稷奉惟馨之荐’。近世王初寮在翰苑作《宝箓宫青词》云:‘上天之载无声,下民之虐匪降。’时人许其裁剪。”9在论述四六文的剪裁时举青词为例,并肯定其剪裁之工。此外,欧阳修在《内制集序》中亦直言:“今学士所作文尝多矣。至于青词斋文,必用老子浮屠之说;祈禳秘祝,往往近于家人里巷之事。而制诏取便于宣读,常拘以世俗所谓四六之文,其类多如此。”10虽对青词有所不满,但也明确将其归为四六文。

青词属于骈文这样一种文体认知自宋代产生之后,就一直为历代文人所接纳,如元代陈绎曾的《文筌·四六附说》在论述四六的类型时将青词归于“通用”一类:“通用:青词、朱表、致语、上梁文、宝瓶文;应用:启、疏札。”11明代周思得的《上清灵宝济度大成金书》在详述青词的文体规格样式时有言:“文用四六,音律相协,或十二句,或十六句”12,亦承认其四六格式。沈德符在《万历野获编》中对宋代青词评价说:“四六虽骈偶余习,然自是宇宙间一种文字。今取宋人所构读之。其组织之工,引用之巧,令人击节起舞。”13明确指出青词的四六骈体特征。王明嶅、黄金玺所辑的《宋四六丛珠汇选》卷九亦设有“青词”一类。 至清代骈文复兴,将青词归为骈文一类的做法更为常见。署名陈维崧撰的《四六金针》专门谈到四六中的青词一类,他将青词列为分目之第二,并有言:“青词,方士忏过之辞,一吁天,二忏过,三祈祷。”14又如姚燮的《复庄骈俪文榷》卷一亦收有《斗母宫寿醮青词》等等。另有大量将青词语句作为例证的四六话,如孙梅《四六丛话》卷二十六引《杨文公谈苑》“学士之职,所草文辞名目寖广”句,其中的“名目”就包括青词。15彭元瑞的《宋四六话》卷十一专设“青词”一类,在论述时亦多处引用《太乙宫明禋祈晴设醮青词》《追荐弟青词》《祀岱岳青词》《代景献邸生日青词》《为二侄追荐惠州弟青词》《乙卯生日青词》《谢过青词》等等,均将青词视为骈文一类。 青词一体从道教公牍文书到一般文章学体裁,再到骈文属性凸显、被归为骈文一类,其文类归属和文体属性的定位逐步精准。青词被归为骈文一类后,虽仍有将其视为道教公牍文书或一般文章学体裁者,且其本身也逐渐衍生出诗体、散体等变体形式,但骈体特征成为青词之所以称其为青词的标志性特征。 在道教语境下,质朴无华是公牍文书的共同要求,青词也不例外。道教斋醮仪式十分重视青词,对青词的写作有着严格的规定。如南宋《无上黄箓大斋立成仪》认为青词应该“务在简而不华,实而不芜,切不可眩文,赡饰繁藻,惟质朴为上”16。《道门定制》中也明确提出:“章词之体,欲实而不文,拙而不工,朴而不华。”17明代道经《上清灵宝济度大成金书》亦有言:“修撰者务在实朴,言减意深,不可繁华多语。”18然青词的骈体属性自产生之日起便已具备,早在道教斋醮仪式的完善阶段,“上章”就成为道教斋仪的表演程式。19上章过程需由通神运法的高功持诵青词,骈文铿锵的韵律、节奏明快的句式以及典雅富赡的用词,能够更准确地表现出上章持诵仪式的气势和威严。 首先,青词的用词和属对十分讲究。元蒋子正《山房随笔》有载:“宝祐甲寅,江东多虎,有司行禬禳之典。青词末联云:‘虽曰寅年之足,或有数存;去其乙字之威,尚祈神力。’盖古诗有‘寅年足虎狼’之句,传谓‘虎威如乙字’,对属甚切”20,即深刻认识到了青词的属对精切。历代青词中用词精研、对仗工整的句式俯拾皆是,如“介万寿之无疆,锡五福之纯备”(苏轼《隆佑宫设庆宫醮青词》)、“荷三灵之乃眷,获丰宝国;隆万寿之无疆,遐资道荫”(欧阳修《皇帝本命兖州会真宫等处开启道场青词》)、“威然后惩,恒情之必至;救而不弃,大道之曲成”(元好问《刘宣抚设醮青词》)、“玄狶宵浴,示屏翳之符;玉虎晨鸣,震鬰仪之魄”(贺裳《祈雨青词》)等等,均对偶工切,色调鲜明。学士们在闲暇时也时常切磋青词用语的对仗,叶绍翁《四朝闻见录》有载:“盖青词云:‘反本狐邱,寓诚獭祭,念此阖门之多指,洎于投老之一身’云云,欲用‘侵寻岁月,八十有三’,未有其对。讷斋冯端方在坐,应曰:‘补报乾坤,万分无一’,王称赏久之”21,成为文坛流传的佳话。青词的句式总体以四六句式为主,灵活运用其他形式,其中以杜光庭为典型代表,他的青词除四、六单句、隔句对之外,还有许多四五隔对、七四句、八四隔对等等,多种句型组合运用,气势流宕,疏缓与急促相间。另如张元晏的《下元金箓道场青词》,除首尾格式套话之外,几乎均为对句,或四四对,或六六对,或七七对,形式多样。元好问的《太夫人五七青词》、贺裳的《赛晴青词》等亦是单句对和隔句对交错使用。 青词和谐的声律最早体现在道教的斋醮法事中,上章青词时需念颂全文,徐松辑《中兴礼书》“吉礼”亦载有“跪读青词”的环节,以声音洪亮为佳。22《上清灵宝济度大成金书》言青词“文用四六,音律相协”23。王之绩《铁立文起》评苏轼《凤翔醮土火星青词》:“声口佳绝。”24王端履《重论文斋笔录》载陈文杰《拟曹尧宾〈小游仙诗〉》:“上元小女娇犹昔,唱出青词别有腔。”25均为对青词声律的赞美,显示出青词对协调声律的重视。吕元素在《道门定制》中认为青词“又有对偶,事意重复,不严简尔”,即使不赞成青词中过多的对偶,但也不得不承认对偶句利于“宣读”。26唐时杜光庭的青词就已经十分注意声律的和谐,如“虽申降福之仪,几阙飞霜之韵”(《醮泸州安乐山词》)、“生神碧落之天,蜕影朱陵之洞”(《马尚书本命醮词》)、“层岩瑞气,但布护于帝车;九陌妖尘,正昏蒙于鼙道”(《都监将军周天醮词》)等句,节奏点的字词都平仄相对,两联之间平仄相粘,声调抑扬顿挫、高低舛节。翁心存《知止斋诗集》所载《望钤山堂》有云:“十年灯火钤山夜,苦恨青词学未工。”27恐怕在文人眼中,写作青词最基本也是最难达到的要求就是精工了。 除了精致的对仗、精工的用词和和谐的声律之外,文人的青词也十分重视用典隶事。道教对青词的句数有严格的规定,写作青词时需要在有限的篇幅内表达数层含义,因此典故的使用就显得尤为重要。青词所用典故通常出于文学性较强的经典,如苏轼作品之于《诗经》:《隆祐公设庆宫醮青词》中的“介万寿之无疆”化用《诗经·豳风·七月》“跻彼公堂,称彼兕觥,万寿无疆”;《皇太妃宫阁庆落成开启道场青词》的“仰荷褒崇之私,得伸鞠育之报”化用《诗经·小雅·蓼莪》的“父兮生我,母兮鞠我,拊我畜我,长我育我,顾我复我,出入腹我”;《景灵宫宣光殿奉安神宗皇帝御容日开启道场青词》的“伏以天鉴不远,诚感则通”改用《诗经·大雅·荡》中的“殷鉴不远,在夏后之世”等等。此外,儒家经书、史传、诗词作品、逸闻之类等亦时常被纳入青词,如舒邦佐《斋醮青词》“江上数峰,方乞灵于湘瑟;桃花三月,果变迹于禹门”之用唐诗,王珪《皇后生辰道场青词》“青莲趺坐,胜果满前”之用佛语等等。28金允中对青词的此类用典提出了严厉的批评:“近世能文之士,则专肆浮华,强记之人,则多引故事……近代词赋多爱断章用事,而于青词置谜语,有同儿戏”,并认为青词用典应只取用道经中的典故,不应涉及其他。29然而金氏的这一批评恰从侧面反映出当时青词运用典故的普遍性及典故来源的广泛性。 某一文体的文本特征与读者对它的文体认知之间存在着紧密的互动关系。文本特征是决定文体认知的关键因素,而文体认知又会在一定程度上反过来加深文本特征。20世纪90年代以来,西方文体学新发展的一个重要侧面就是认知文体学的出现,它对文本生产和接受所涉及的认知结构和认知过程给予了系统关注,着重分析作者创作和读者阐释的认知机制,说明文本和读者如何在阅读过程中相互作用。30青词骈文文体认知的形成正是青词文本特征和读者文体认知密切互动的产物,也暗合于认知文体学关注读者层面的机制和理念,对道教文学、青词和骈文的文体发展均有重要意义。

于道教文学而言,青词作为道教文学体类中文学化程度最高的文体之一,其不断世俗化、文人化、个性化并逐步被纳入骈文一类的文学化过程和文类归属的递变,在道教文学文体中具有代表性和典型意义。从文体学的角度来看,道教文体极其发达,举凡符、箓、咒、颂、赞、忏文、表、章、牒、青词、诰、榜文、通天轴、启、奏、诗、词、散曲、道情、道化剧、祭文、疏、愿文、道历等,其中既有仅用于道教科仪而无后续文学化发展者,又有受文学体类影响而发生、发展者,而源于道教却在之后的文学类别中继续占有一席之地者,无外乎游仙诗、步虚词和青词等几类。游仙诗的文学化程度较高,形成了所谓游仙文化,包含了巫、仙、道、佛等内容,发展到后来,文人写作游仙诗往往并非为“游仙”而“游仙”,游仙诗也就逐渐模糊了道教特性。而步虚词在文学化过程中音乐性被发掘,文人作品的内容逐渐与神仙远离,沦为纯粹的应酬之作。31与游仙诗、步虚词等其他道教文类相比,青词的宗教属性和文学属性结合得最为浑融,后世以创作一般文学体裁的方式创作青词,改善了青词文体因规范化和程式化带来的沉滞呆板等弊端,内容上承载着文人心迹的表达,形式上既有特定的撰写章法,又具备个性创作的空间,既冲破了宗教祭祀文章的局限,又维持了青词体式本身的宗教特色和传统风格。

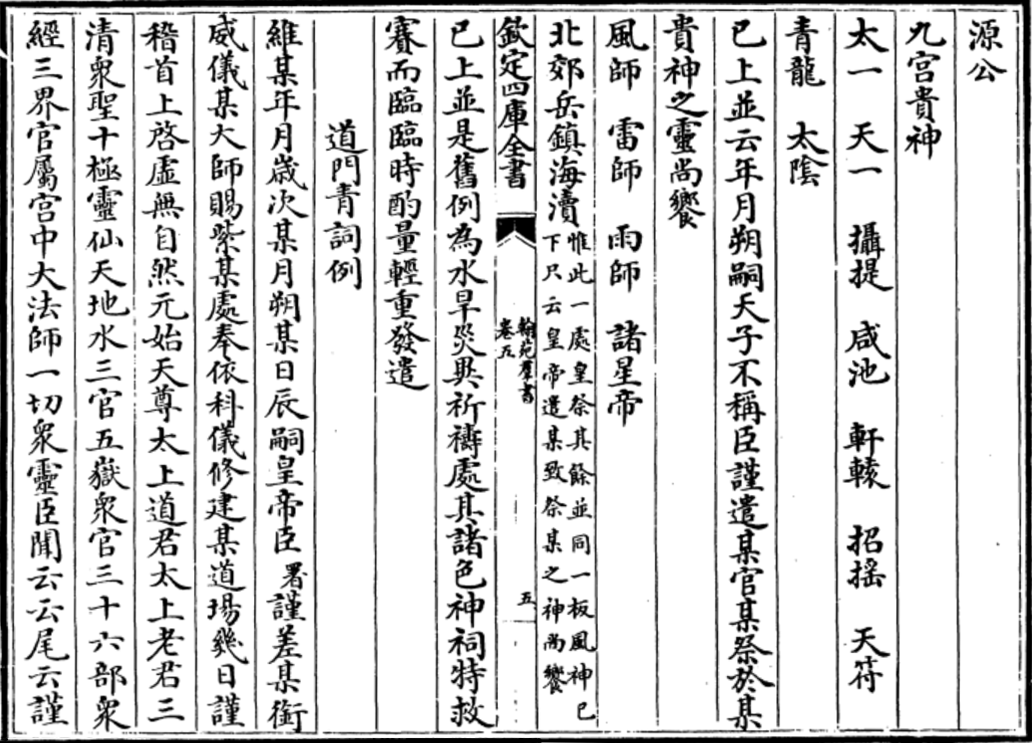

《翰林学士院旧规》中的《道门青词例》

将青词纳入骈文一类还可消弭人们对道教青词的批判,让青词以一种更名正言顺的形式进入文学领域。自青词文人化进程开始之时,就存在有两种批判青词的声音:一为文学性批判,一为宗教性批判。对青词的文学性批判一方面体现在道教中人对青词颇多文学色彩表示不满,他们虽不反对写作青词时用心用力,但不提倡青词带有过多的文学性色彩,对青词中过多的骈文并无好感。另一方面,与道门中人的观点相悖,教外人士则质疑青词文学性的不足,认为青词不能称之为文章,如宋代黄震的《黄氏日钞》与欧阳修持相同观点并摘录云:“内制集序论青词斋文用释老之说,祈禳秘祝近里巷之事,而制诰拘于四六,果可谓之文章欤?”32认为青词使用佛道理论,是为“怪力乱神”所写的作品,不能称其为文章。又如《四库全书》中对青词“均非文章正轨”“非斯文正轨”“迹涉异端”之类的评价比比皆是,在编修过程中更是大量删削了青词,将青词排除在文章之外。对青词宗教性的批判则集中体现在文人对青词宗教属性的排斥和朝廷对青词的禁令,明代郭正域《合并黄离草》卷二十六《少保资政大夫礼部尚书徐公墓表》中有引言曰:“新进少年无可为,而为人作青词乎?”33反映出时人对青词的反感。杜应芳《补续全蜀艺文志》卷三十五《陈文端公传》中亦有此类例证,将创作青词视为一件羞愧之事。34更甚者,《大明律》中有对青词的明确禁令:“若僧道修斋设醮,而拜奏青词表文及祈禳火灾者,同罪还俗。”35《大清现行刑律》卷十四“亵渎神明”条亦有类似说法。36这诸多对青词的批判在其骈文身份被逐渐认可之后能够有所缓和,青词宗教属性的相对减弱和文学属性的增强,既可消除教外人士对青词文学性不足的质疑,又可消弭文人写作时对青词宗教属性的反感,从而在文体上对青词的文学性予以认可。 对骈文而言,青词被纳入骈文一类,能够为骈文增添许多丰富的色彩,它与同为上行文的世俗骈体奏告文书的区别也正体现于此。首先是宗教特色,青词的骈化使其逐渐摆脱宗教的束缚,成为文人抒情言志的一般文体,同时,早期青词超凡脱俗、奇崛怪异与神秘陌生等审美属性随着文学化的进展一直延续着,为骈文注入了新鲜的血液,宗教本身所具有的不同于日常书面语的宗教语言内涵和充满传统祭祀文化色彩的意象增强了作品的“陌生化”效果及奇诡瑰丽的魅力,其中时有出现的仪式音乐、仪式动作、宗教器物、宗教图像等共同构成了一个神圣庄严的宗教世界。37其次是情感因素,道教斋醮的目的在于上达天听,故而青词虽然借鉴了世俗官府奏告文书的做法,但更多地体现出了心诚,诚恳地表达斋主的心意是对天神最基本的尊重。《道门定制》有云:“青词盖有青纸朱书以代披肝沥血之谓也。”38认为青词有为斋者心诚、披肝沥胆之意,也正因如此,青词又有“心词”之谓。青词一旦走出宫廷官制,走向民间和大众,就不似翰林内制般庄严典雅,便可在一定程度上允许文人抒发自身的真情实感,骈文一度被指斥为虚无浮华、缺乏真情实感的文体,而青词这一属性的加入,即可平衡这一诟病。最后是写实属性,宣读青词是道教斋醮上章的重要环节,有着极具针对性的现实目的,或为消灾解厄,或为祈福延寿,均针对现实需求而发,所以青词写作要求“真述其事”39,要对宗教、政治、民间生活做出真实的反映。文人对这一属性也有较为清醒的认知,如清代戴殿江的《金华理学粹编》载程文德“所撰青词多寓讽谏”40;黄宗羲《明文海》在论陈仁锡《钱兼山先生广川集叙》时亦提到借青词讽迁谪之事;贺长龄《清经世文编》所载的张海珊《书真西山文集后》有言:“今观所载青词亦多为民请命之语”41,认为时载青词多为经世之文,不同于生辰、建醮、祈嗣等贻误后学之文,他们都将青词视为能讽事实、寓讽谏的写实文体,或可在一定程度上弥补骈文空虚浮薄之失。 此外,青词骈体认知的形成也展现了青词与骈文之间的互动过程,增强了原本作为宗教文体之青词的生命力,体现了骈文文体强大的包容性。如前所述,唐宋二代是道教和青词的繁荣时期,此时的骈文也处于兴盛和转型阶段,三者称得上是同步发展,青词在此时文学性质方显,宗教性强于其文学性,其兴盛局面多是由于道教信仰和官方应用的需要。此后金元时期战争频仍,为逃避现实局面,人们对道教的依赖增强,道教与青词继续繁荣,然此时文人地位低下,加上受到汉蒙语言差异的影响,讲究对偶、声律和用典的骈文发展受到阻碍,官方公牍文书一般不用骈文,但唯独在对道教真人的封号及诰文上使用骈体文,如此,骈文传统得以在道教文化这块疆土里得以保存与延续。42明代也是如此,处于道教青词泛滥与骈文没落的时代,青词的宗教性质和文学性质在进行着力量博弈,青词的繁荣发展与政治的关系空前密切,成为决定仕途的重要因素,其骈文属性虽未受时人关注,但也正因如此,青词在骈文没落的背景下也不至于因其骈文属性而受冷落。清人因信仰差异对汉族道教兴趣不大,仅是出于维护统治的需要而对其有一定的支持,更多的是严格的防范和限制,故而官方对“青词”的评价带有一定的宗教偏见,上述《四库全书》中的诸多表述即是典型。又如李行言吟唱青词之事,各书多以“上频叹美”结尾,多加称赞,惟有清编《全唐诗》卷一百一代之以“时论鄙之”43,以示不屑。《全唐文纪事》也受官方评价影响,有论云:“扬子云之《美新》,贻笑千古,固文人之最甚者。余如……西山《建醮青词》,皆为白圭之玷。”44将真德秀的青词作品与扬雄阿谀王莽的《剧秦美新》相等同,将创作青词视作文人德行的污点。可见青词在清代虽受明代青词宰相的负面影响和官方的直接压制,被官方划入“怪力乱神”之列而遭到贬抑,但由于骈文的复兴,其骈体属性被进一步发掘,便完美地加入了骈文的行列,在清人文集与评论中被视为骈文一类,以其骈体性质得以继续发展。总体而言,青词的文学化使其兼具宗教和文学双重性质,而随着文学化进程的逐步加深,青词的骈体特征和骈文属性逐渐被文人所熟识和认可,在骈文衰落、道教兴盛时,青词以其宗教性质得以保全;而在骈文兴盛、道教衰落时,青词又以其文学性质得以继续发展,增强了原本作为道教文体之青词的生命力,也体现了骈文强大的包容性。 总之,青词被归为骈文一类是其文学化程度加深的表现。骈文不同于诗、词、戏曲等文类,它的文体外延相对来说更为宽泛,将青词归入骈文一类能够使青词的文体性质不至于太绝对化,同时也抓住了青词的根本文体特征。青词作为具有宗教、政治、文学等多重属性的一类文体,考察其文学化进程和文类归属的动态变化,有助于我们立体而全面地还原其本质。 (作者为湖南师范大学文学院博士生。本文刊于《中国道教》2023年04期。)注:

1.(唐)杜佑:《通典》卷53,北京:中华书局,1984年,第305页。

2.(唐)李肇:《翰林志》,《文渊阁四库全书》,台北:台湾商务印书馆,1986年,第585册,第298页。

3.参看师里《青词考》、长虹《青词琐谈》、成娟阳等《杜光庭的斋醮词》、张泽洪《道教神仙信仰与祭祀文书》、查庆等《宋代道教青词略论》、杨毅《论唐宋道教青词演变》等论文。成娟阳的《道教科仪中的公牍文体略论》开始关注青词与世俗公牍文书的相互影响关系。周西波的《杜光庭青词作品初探》《论杜光庭青词作品之文学价值》等从骈文角度论述了杜光庭青词的体例和形式。张海鸥、张振谦的《唐宋青词的文体形态和文学性》和任宗权的《道教章表符印文化研究》列出了道教青词与骈文的发展脉络以及骈文对青词的影响等要点,虽已关注到青词的文本特征和文体形态,但均为零星提及,未系统考察其文类归属,且多将青词和骈文分开论述,并未直接探究二者之间的关系。

4.本节数据参考自张海鸥、张振谦的《唐宋青词的文体形态和文学性》,载于《文学遗产》2009年第2期。

5.此论参看丁放、韩文涛的《论青词与唐诗》,载于《江淮论坛》 2017年第2期。

6.(明)朱国祯:《涌幢小品》卷二十九,北京:中华书局,1959年,第694页。

7.(宋)洪迈:《容斋四六丛谈》,王水照:《历代文话》,上海:复旦大学出版社,2007年,第1册,第49页。

8.(宋)陈振孙:《直斋书录解题》卷十八,《文渊阁四库全书》第674册,台北:台湾商务印书馆,1986年,第837页。

9.(宋)谢伋:《四六谈麈》,王水照:《历代文话》,上海:复旦大学出版社,2007年,第1册,第34页。

10、36.(宋)欧阳修:《文忠集》,《文渊阁四库全书》,台北:台湾商务印书馆,1986年,第1102册,第337、734页。

11.(元)陈绎曾:《文章欧冶·四六附说》,王水照:《历代文话》,上海:复旦大学出版社,2007年,第2册,第1269页。

12、18、23.胡道静等主编:《藏外道书》,成都:巴蜀书社,1992年,第17册,第459页。

13.(明)沈德符:《万历野获编》卷十,北京:中华书局,1959年,第270页。

14.(清)陈维崧:《四六金针》,王云武主编:《丛书集成初编》,上海:商务印书馆,1939年,第2633册,第7页。

15.(清)孙梅辑:《四六丛话》,王水照:《历代文话》,上海:复旦大学出版社,2007年,第5册,第4729页。

16.《道藏》第9册,北京:文物出版社,上海:上海书店,天津:天津古籍出版社,1988年,第437页。

17、26、29、38、39.《道藏》第31册,北京:文物出版社,上海:上海书店,天津:天津古籍出版社,1988年,第655、655、497、655、655页。

19.蒋振华:《南朝道教斋醮仪式的文艺象征与戏剧表演意蕴探赜》,《中国文学研究》2019年第3期,第33页。

20.(元)蒋子正:《山房随笔》,《文渊阁四库全书》,台北:台湾商务印书馆,1986年,第1040册,第333页。

21.(宋)叶绍翁:《四朝闻见录》,《文渊阁四库全书》,台北:台湾商务印书馆,1986年,第1039册,第704页。

22.(清)徐松辑:《中兴礼书》卷一百七,《续修四库全书》,上海:上海古籍出版社,2002年,第822册,第411、412页。

24.(清)王之绩:《铁立文起》前编卷四,《续修四库全书》,上海:上海古籍出版社,2002年,第1714册,第301页。

25.(清)王端履著、钟妙明校:《王端履集》,杭州:浙江古籍出版社,2002年。

27.(清)翁心存:《知止斋诗集》卷十,《续修四库全书》,上海:上海古籍出版社,2002年,第1519册,第140页。

28、37.参见周密:《道教科仪与宋代文学》,浙江大学2018年博士论文。

30.申丹编:《西方文体学的新发展》,上海:上海外语教育出版社,2008年,第3页。

31.参看孙昌武:《游仙诗与步虚词》,《文史哲》2004年第2期;凌郁之:《游仙文学刍论》,《兰州学刊》2006年第9期;蒋振华:《道教步虚词及其对文人创作的影响》,《社会科学研究》2007年第4期等。

32.(宋)黄震:《黄氏日抄》卷六十一,《文渊阁四库全书》,台北:台湾商务印书馆,1986年,第708册,第516页。

33.(明)郭正域:《合并黄离草》卷二十六,《四库禁毁书丛刊》,北京:北京出版社,1997年,第137册,第421页。

34.杜应芳:《补续全蜀艺文志》卷三十五《陈文端公传》:“时高文端公为大宗伯,入直撰玄仪诸文,次且及公。高戏语曰:‘公向不肯作青词,今何如?’公曰:‘安知我不能力辞。’迄不与事。高公终以此致人言,拊髀曰:‘吾愧陈公多矣。’”

35.(明)刘惟谦等撰:《大明律》卷十一,《续修四库全书》,上海:上海古籍出版社,2002年,第862册,第488页。

36.沈家本等编订:《钦定大清现行新律例》卷十四,《续修四库全书》,上海:上海古籍出版社,2002年,第864册,第280页。

40.(清)戴殿江辑:《金华理学粹编》卷十,《四库未收书辑刊》,北京:北京出版社,1997年,第163册,第195页。

41.贺长龄等编:《清经世文编》卷六十九,北京:中华书局,1992年,第1721页。

42.参见任宗权:《道教章表符印文化研究》,宗教文化出版社2005年版。

43.(清)彭定求等编纂、中华书局编辑部点校:《全唐诗(增订本)》,北京:中华书局,1999年,第1076页。

44.(清)陈鸿墀辑:《全唐文纪事》,《续修四库全书》,上海:上海古籍出版社,2002年,第1717册,第211页。